目次

冠状動脈の検査

心疾患の患者さまは「胸痛」を訴えることが多々あります。ただしそれだけでは何が原因なのかがわからないため、問診~検査を行っていきその原因を突き止めます。緊急性が低いと考えられる患者さまにはからだへの負担(侵襲性)が比較的少ない心電図や超音波検査を行い、さらに詳しく検査をする場合にCTやMRIなどの画像検査を実施します。急性心筋梗塞等の緊急性が高いと考えられる患者さまには、そのまま治療に移れるようカテーテル検査を行うことがあります。カテーテル検査には様々な種類があり、冠状動脈にカテーテルを挿入し造影剤を注入する「冠状動脈造影法(CAG)」やエコーを用いる「血管内エコー法(IVUS)」などがあります。これらの検査では狭窄部位の確実な診断が行えることが特徴で、医師はどこの部位で狭窄が起こっているかを確認し治療の指針とします。昨今ではCTやMRIにおいてもマルチスライス化や高精度化など発展が目覚ましく、精度の高い検査もできつつあります。

冠状動脈疾患の治療

冠状動脈疾患の治療法は、血管の拡張や血液を固まりにくくさせる「薬物療法」と、血流を確保する「血行再建術」の2つに大別されます。さらに血行再建術はカテーテルで狭窄部を広げる「カテーテル治療」と別の経路から血流を流す「冠状動脈パイバス術」の2つにわかれます。

カテーテル治療とは

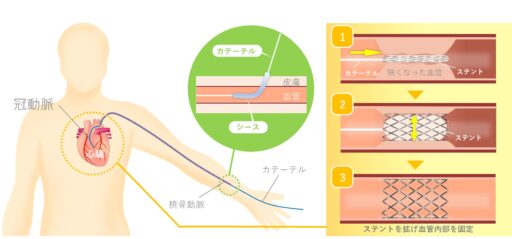

昨今、行われる治療の一つとして「経皮的冠状動脈インターベンション(PCI、心臓カテーテル治療)」が挙げられます。これは手や足の動脈から細い管(カテーテル)を冠状動脈の狭窄部位まで挿入し、血管の中から治療を行います。カテーテル検査からすぐに治療が行えるため緊急を要する病態(急性冠症候群)や狭窄している部位が1箇所(1枝病変)では特に良好な成績が報告されています。

冠状動脈バイパス術とは

狭窄部位から先の血管に対して別の血管を繋ぎ、迂回(バイパス)することで心臓の細胞に栄養を供給する治療法を冠状動脈バイパス術と呼びます。

ここで繋ぐ血管の大きさは1~2mmとなり、それぞれ細いもの同士を外れないように縫い付けていく非常に繊細な手技となります。同時に複数の血管を治療できるため、狭窄を起こしている部位が複数ある患者さまや糖尿病や人工透析をしている患者さまに対してカテーテル治療よりも良好な成績が報告されています。

冠状動脈バイパス術の種類

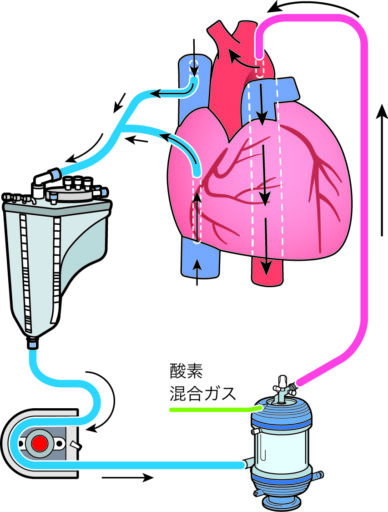

冠動脈バイパス術は大きく分けると、心臓と肺の代わりとなる装置「人工心肺装置」を使って手術を行う「オンポンプ冠動脈パイパス術(ONCAB)」と人工心肺装置を用いずに治療を行う「オフポンプ冠状動脈パイパス術(OPCAB)」分けられます。昨今ではONCABにおいて特に心臓の動きを止めずに行うものを「on pump beating CABG」といいます。

特にOPCABは人工心肺装置を使用しないため、患者さまへの身体負担が少なく術後の回復も早いと言われています。日本国内において低侵襲と経済効果からCABGの約50%がOPCABで実施されています。ただしOPCABは心臓を動かしたまま手術を行うため熟練した技術が必要となります。また昨今では技術の発展によりOPCABよりも更に低侵襲に手術を行う「低侵襲冠状動脈パイパス術(MICSCAB)」が実施されており、患者さまの早期の社会復帰などにも貢献しています。

冠状動脈バイパス術で使用される主な器具類

冠状動脈バイパス術は人工心肺装置を用いるか否かで、使用する器具が異なります。

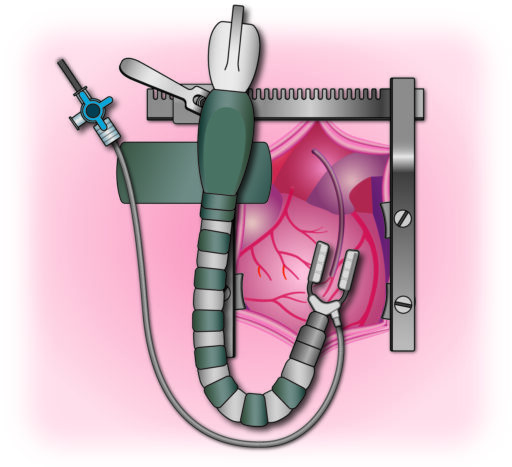

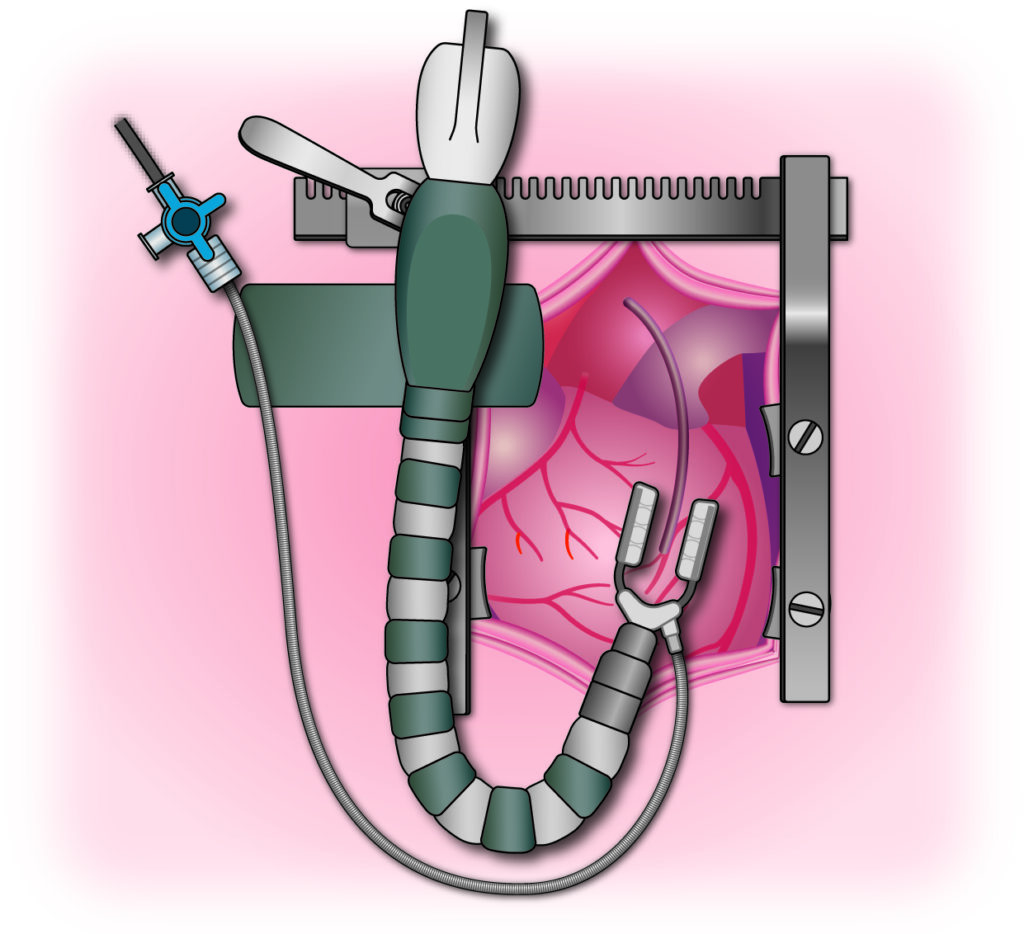

特にOPCABは心臓が動いたまま手術を行う必要があるため、吻合する部分のみの動きを止める「スタビライザー」や心臓の裏側にアクセスするための「ポジショナー」といった特別な器具を使用することがあります。

ONCAB(人工心肺装置を用いるCABG)

・開胸器

・グラフト採取器具

OPCAB(人工心肺装置を用いないCABG)

・開胸器

・グラフト採取器具