循環器とは

健康診断などで「循環器系に少し異常がありそうですね。」と言われた方やそのご家族の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

日常生活ではあまり聞き慣れない「循環器」とはなんでしょうか。

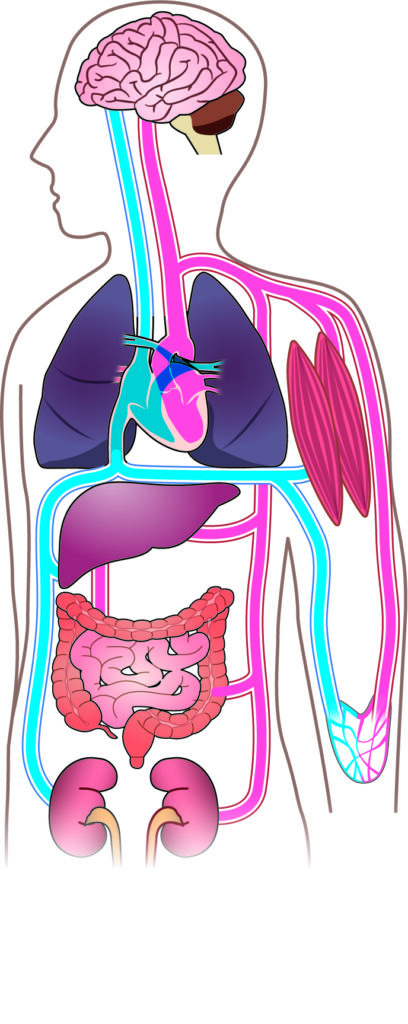

循環器は体の中を流れる血液やリンパ液などを「循環させるための器官の総称」で、心臓・血管(動脈・静脈・毛細管)・リンパ管などが該当します。ヒトのからだは頭の先から足の指の先まで様々な細胞で構成されているため、常に栄養や代謝物を運び続けなければいけません。それらを担っているのがポンプやパイプの役割を持つ循環器系です。つまり循環器に異常があるということは「ポンプもしくはパイプのどこかに問題がある」ということです。そのため循環器のどこかに問題があると栄養や代謝物を運ぶことができず、最悪の場合細胞が死んでしまうことになってしまいます。その問題がある場所によって、胸の痛みや呼吸困難、むくみやめまいなどの様々な症状として現れることがあります。

循環器に関する病気とその現状

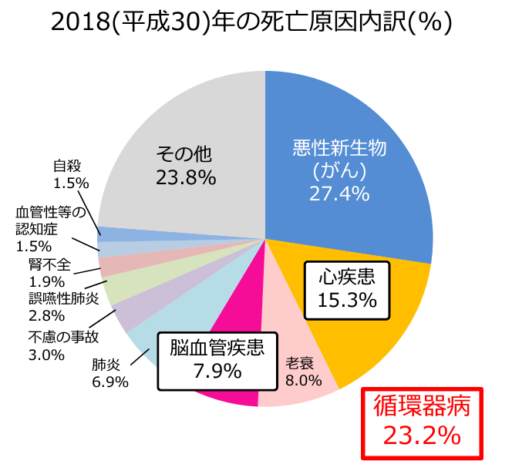

循環器の病気(循環器疾患)は症状のある箇所により、心疾患(心臓)や脳血管疾患(脳)などに分類がされます。日本国内において循環器疾患は、死亡原因の第2位となっており1位の悪性新生物(がん)と併せて年々増加傾向にあります。また要介護となる原因としても循環器疾患は約20%と認知症を超える病態となっています。そのため疾病別の診療医療費ではがんを超える6兆円以上の医療費が使用されており身近な疾患の一つと言えます。

※厚生労働省 令和2年1月「第1回循環器病対策推進協議会」資料3より

循環の要「心臓」とその機能支える「冠状動脈」

循環器において「心臓」は、からだ全体に血液を送る非常に重要な役割を持ち、循環器におけるいわゆる「要」となる臓器です。24時間休むことなく動き続ける必要があるため、その機能を保つために常に栄養を送り続ける必要があります。これを担っているのが「冠状動脈」です。

冠状動脈は左右に1本ずつ動脈が出ており、それぞれが心臓全体を包み込むように血管を張り巡らせています。この血管からの栄養があることで、心臓は休みなく働き続けることができますが、冠状動脈の一部が何らかの原因により狭まる(狭窄)と、胸痛などの症状が発生することがあります。さらに進行すると完全に詰まってしまう心筋梗塞となってしまいます。これにより栄養を受け取っている心臓の細胞(心筋細胞)が死んでしまうことがあります。